박상진의 국악 이야기 18<br> 오래된 정원을 가꾸는 이들 – 정간보를 총보로 엮어

얼마 전 외출하고 귀가하니 우체국에 가서 소포를 찾으라는 쪽지를 발견하였다. 등기로 부쳐진 소포가 부재중이어서 우체국으로 되돌아 간 것이다. 우체국에 가서 소포를 찾아 내용을 보니 두 권의 책이었다. 하나는 국배판 크기의 묵직한 하드커버였다. 책 제목은 『여창가곡 열여섯닙(女唱歌曲 羽・界面 一篇 十六曲)』인데 조순자 선생이 팔순 기념과 국악인생 65주년 기념으로 출판한 것이다. 그런데 여러 사람의 글을 모은 단순한 기념집이 아니라 평생을 가곡 한 분야만 연구한 역작이다. 조순자 선생은 국가무형유산 가곡 예능보유자(인간문화재)이다.

국가무형유산 '가곡' 예능보유자 조순자. (사진=가곡전수관)

국가무형유산 '가곡' 예능보유자 조순자. (사진=가곡전수관)

또 하나는 『세종실록 정간보·세조실록 오음약보-오선보 역보』로서 박일훈 역보, 은하출판사 발행, 두께는 496쪽이다. 국립국악원장을 역임한 박일훈 원장이 역보(譯譜)한 책이다. 위의 두 책을 각각 2회에 걸쳐서 탐색해 보려고 한다.

우리는 마음 속에 각자의 우상을 가지고 있다. 그 우상 중 문화적 우상은 평생을 가는 것 같다. 평생 동안 자기의 우상만 외치다가 아무런 사회적 업적도 못 이루고 인생을 끝내는 사람도 있다. 그 우상의 업적을 추종했다면 그것은 그 우상의 업적일 뿐이다. 그 우상을 극복하려면 오래된 정원(전통음악, 전통문화))에 곡괭이질을 하여 새로운 창조의 씨앗을 뿌려야 할 것이다. 그리고 뿌려진 씨앗이 다양한 창조의 꽃들로 만발하도록 잘 가꾸어야 한다.

그런데 그러한 극복의 곡괭이질을 하여 새로운 창조의 씨앗을 뿌릴 수 있도록 오래된 정원을 기름지게 가꾼 책이 출간된 것이다. 이 두 권 중에서 『여창가곡 열여섯닙』을 먼저 알아보겠다.

가곡은 우리나라에서 1969년에 국가무형유산으로 지정되었다. 그리고 2010년에 유네스코에서 인류무형유산으로 지정되었다. 가곡은 남자가 부르는 남창가곡과 여자가 부르는 여창가곡이 있다. 물론 남녀가 함께 부르는 가곡도 있다.

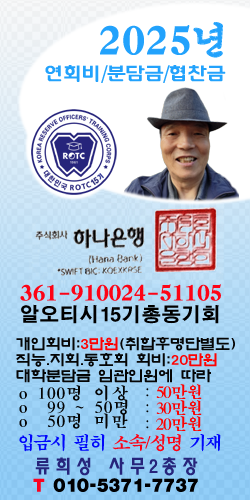

'세종실록 정간보·세종실록 오음악보-오선보역보' 박일훈 , 은하출판사,2024년

'세종실록 정간보·세종실록 오음악보-오선보역보' 박일훈 , 은하출판사,2024년

‘여창가곡’은 여자가 시조창처럼 부르는 전통 노래이다. 시조는 3장 형식으로 주로 장고반주에 의해 노래를 부르지만, 가곡은 5장 형식으로 실내악 편성인 피리, 대금, 해금 거문고, 가야금, 장고 등의 악기 반주에 의해 노래를 부른다. 그만큼 가곡은 시조에 비해 음악적 예술성이 더 뛰어난 것으로 평가한다. ‘열여섯닙’의 ‘열여섯’은 16개를 의미한다. 그리고 ‘닙’은 닢 즉 잎의 방언으로 여기에서는 ‘곡’을 의미한다. ‘열여섯닙’은 ‘열여섯 개의 곡’이라는 뜻이다.

『여창가곡 열여섯닙』의 목차는 발간사, 서문, 그리고 저자가 평소에 주장하는 가곡에 대한 여러 가지 설명, 일러두기와 여창가곡 열여섯닙의 악보로 구성되어 있다. ‘열여섯닙의 악보’는 열여섯닙의 가사만 있는 노래 악보, 그리고 노래 가사마다 반주 악기인 각 악기의 반주 악보가 붙어 있는 총보 즉 정간보 스코어(score) 로 편집되어 있다.

이 책의 특징은 국악 악보 최초로 정간보(井間譜)를 총보로 엮어 만든 것이다. 그런데 일반적으로 국악 관련 악보집은 기악의 경우 악기의 멜로디만 악보로 되어 있다. 노래곡도 노래의 단선율 만으로 악보가 이루어져 있다. 그런데 이 책은 하나의 노랫말에 각 악기의 반주 악보가 함께 구성되어 있다. 저자가 가장 심혈을 기울였고 노고를 가장 강조하는 부분이다. 이 책의 백미라고 할 수 있다.

또 하나의 특징은 ‘가곡의 연주법’으로서 연주자세, 호흡법, 발성법, 발음법으로 구성되어 있다. 이 중에서 노래할 때의 연주자세는 가장 기본적인 것으로서 100번을 강조해도 부족할 것이다. 그리고 호흡법은 호흡을 어떻게 하느냐에 따라 모든 음악적 기교를 자유롭게 표현할 수 있다는 점에서 중요한 요소이다.

여기에서 저자가 많은 관심을 갖고 평생 동안 연구한 부분은 ‘발성법’과 ‘발음법’이라고 한다. 가곡에서의 발성은 성대나 후두에 압박을 가하지 않고 부드러운 소리를 내는 것이 기본이다. 가곡에서는 남창의 발성과 여창의 발성에 차이가 있다. 남창의 경우는 ‘겉목’이 주가 되지만 여창은 ‘겉목’과 ‘속목’을 함께 사용한다. 겉목은 기본음보다 낮은 음역, 속목은 기본음보다 높은 음역을 노래할 때 표현하는 명칭이다. 속목은 서양음악의 두성(頭聲)이나 가성(假聲)과는 구별해야 한다고 저자는 말한다.

가곡은 가창곡 중에서도 우리말의 특징을 가장 잘 표현하고 있는 음악이라고 한다. 우리말은 훈민정음 창제 당시의 제자(制字)원리와 발음에 근거하고 그 원리에 따라서 소리내도록 해야 한다. 훈민정음(訓民正音)은 발음 부위를 후(喉), 아(牙), 설(舌), 치(齒), 순(脣) 다섯 부위로 정하였는데, 이 책에서 저자는 발음 부위에 따라 소리 나는 모습을 기호화 하여 자음을 표기하였다. 또한 모음은 모음의 생성원리에 따라 그 글자의 근본을 이해하고 자연스럽고 부드럽게 그리고 안정된 소리가 나오도록 해야 한다고 저자는 강조하고 있다.

이 책의 악보는 2024년 현재 국가무형유산 가곡전수관 "국악연주단 정음”이 연주하는 반주 음악을 참고하여 총보로 만들었다. 악보 제작은 "조순자 여창가곡 전집 <첫째바탕>~<셋째바탕>[CD]”을 참고하였으며, 가곡보는 『여창가곡 마흔다섯닙(조순자)』을 기본으로 하였다고 저자는 밝히고 있다.

거름 주어 잘 가꾸어진 『여창가곡 열여섯닙』의 오래된 정원에 새로운 한류의 씨앗을 뿌려 다양하고 아름다운 꽃들이 만발하기를 기대한다.

※ 외부인사 원고는 본지의 편집방향과 일치하지 않을 수 있습니다.